現在、開催期間のまっただ中である2025年大阪・関西万博。

その盛況ぶりは皆さまご存知かと思いますが、今から55年前の1970年にも、この大阪の地で万博が開催されていました。

当時の万博は一体どのような様子だったのでしょうか。

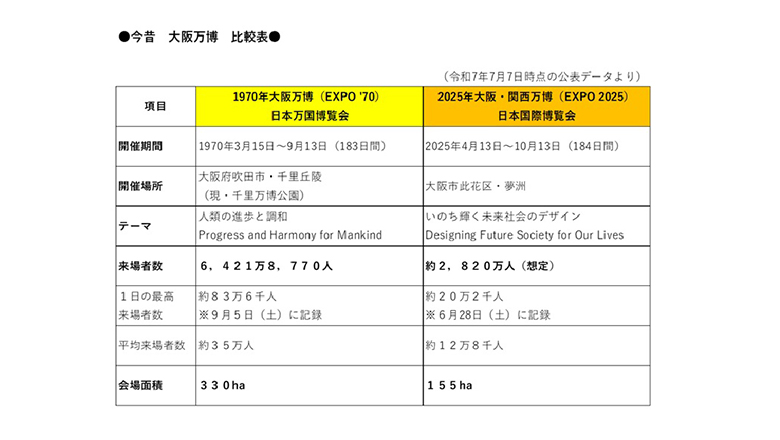

今回は、箕面市のコミュニティカフェ「さくら通りカフェ」を訪問し、1970年大阪万博を実際に体験した方々の、生の声を聞きました。

目次

取材した「さくら通りカフェ」ってどんなところ?

さくら通りカフェは、箕面市にある公社賃貸住宅スマリオみのお団地の集会所にて、毎週木曜日に開催されているコミュニティカフェです。

高齢者の親睦と交流&引きこもり防止を図るために2013年に始まったカフェは、現在はフレイル予防も目標に掲げ、健康寿命100歳を目指して開催されており、毎回およそ20名が参加します。

参加者の平均年齢は80歳代前半。団地にお住まいの方だけでなく地域の方も参加可能です。

運営者は8名で、皆さん参加者と同年代のボランティアの方々です。

当danchi diningでは、以前にさくら通りカフェの取組を取材していますので、そちらもぜひご覧ください。

「週に一度のお楽しみ『さくら通りカフェ』~みのお団地~」https://danchi-dining.com/sakura-dori-cafe/

今回は、「みんなで語ろう『1970年の万博、思い出なになに』」というテーマで、思い出の品とともに当時を振り返りました。

皆さん10~30歳代の頃になります。

貴重な品々や、リアルな体験談をご覧ください。

1970年大阪万博とは

体験談に入る前に。

そもそも1970年大阪万博とは、どういうものだったのでしょうか。

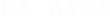

大阪府北部に位置する吹田市の千里丘陵を開拓して開催された1970年大阪万博(正式名称:日本万国博覧会)。

実は、日本のみならず、アジアで最初に開催された国際博覧会だそうです。

入場者の総数は約6,422万人と、2010年の上海万博までは万国博覧会史上最多の入場者数を誇ったそうで、1950年代後半~1970年代前半まで続いた日本の高度経済成長を象徴するイベントとなりました。

下表のように2025年大阪・関西万博と比較すると、いかに規模が大きかったのか分かりますね。

参考URL:

参考URL:

「万博記念公園公式サイト」https://www.expo70-park.jp/cause/expo/

「2025年大阪・関西万博公式サイト」https://www.expo2025.or.jp/

大阪万博と聞いて一番に思い浮かぶのは、やはり太陽の塔ではないでしょうか。

現在も会場跡地である万博記念公園にそびえ立つその姿は有名です。

では、実際に万博を経験された方々は、どのような思い出を語ってくれたのでしょうか。

体験した方々の心に残る思い出「月の石」「迷子」「RCMP」など

「アメリカ館を見るために、1歳の子供を背負って走ったのよ」

当時の人気ぶりを思い出しながら、その苦労を話してくださいました。

今回の取材の中で印象に残っているという声が一番多かったのは、アメリカ館の「月の石」でした。

人類が本当に月に行ったことを実感できる物として印象深いとの一方で、「人が多すぎて見れなかった」という思い出も聞こえてきました。

「友達もみんな月の石が目当てで行ってたわ」

実際に見られなくとも思い出に残っているというのは、それだけ話題に上がることが多かったのでしょう。

人が多すぎると発生するハプニングとして、迷子についての思い出もありました。

「兄夫婦が連れて行ってくれたんやけど、兄嫁が迷子になりはったの。見つけた時に兄が「何しとるんやー!」ってどなったら、お嫁さんが気絶しちゃって」

笑いながら話してくれたエピソードでは、大人でも迷子になるほどの会場の盛況ぶりがよく伝わりますね。

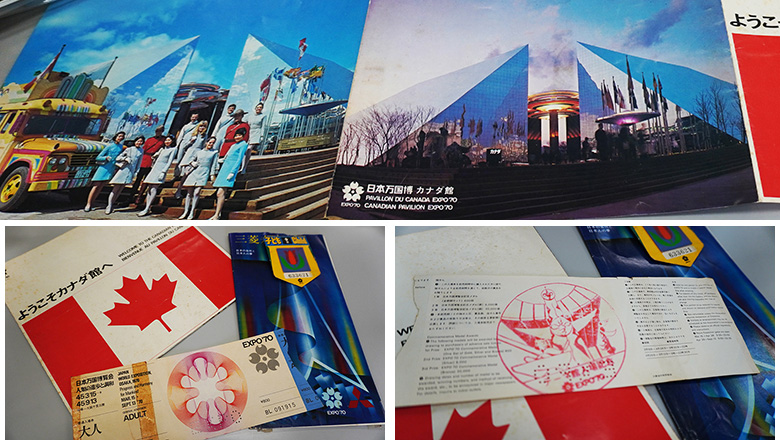

アメリカ館の次に話題に上がったのは、カナダ館でした。

「特に覚えているのはロイヤルカナディアンの山岳森林警備隊!彼らは馬に乗っていた。王立カナダ騎馬警察(RCMP)。赤い制服を着て、ピストルを持って。そりゃカッコ良かった!」

熱を持って語るお顔はキラキラしていて、その感動がとても良く伝わってきました。

普段は日本で見ることができない外国の文化や人々を生で見られるのは、万博の醍醐味のひとつですね。

また別の方の思い出では。

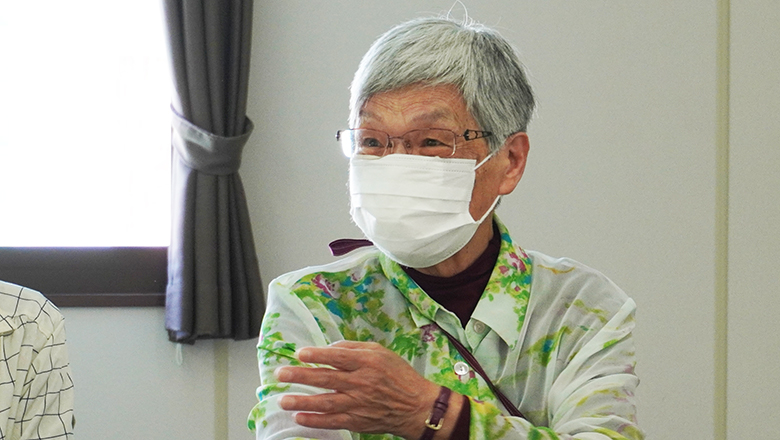

「4歳の子にね、ぴかぴかの名札をくれたの。子供が喜んで付けてた。思い出して今日持ってきたけど、光はもうね・・・」

優しい声で当時を懐かしみながら話した女性。見せてくれた名札は確かにもう光ってはいませんでしたが、当時のお子様の笑顔は今でも輝いて思い出せるようでした。

他にも、ここでは書き尽くせないほどたくさんの貴重な品々や体験談がありました。

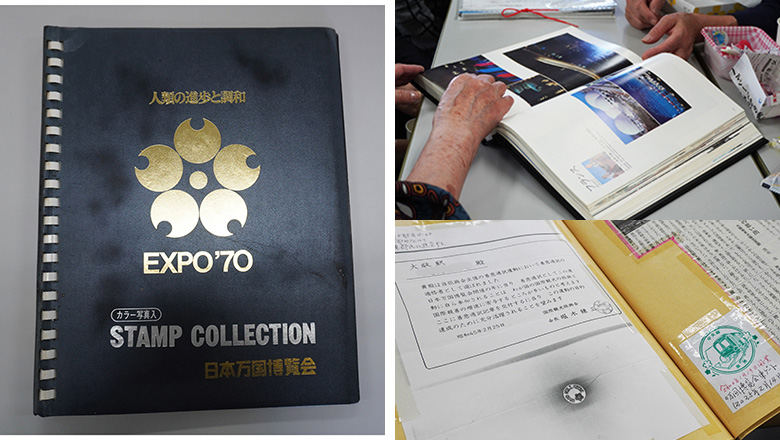

EXPO’70と書かれた入場券やパンフレット、善意通訳運動という通訳ボランティアをされた方に授与される記章と通知書の写しなど。

それら物の数と同じだけ、いえ、それ以上に、皆さんの心には思い出が刻まれているようでした。

現在にも形を残す万博の功績、高度経済成長期の日本

「今は地味やけど、当時の衣装は華やかだった。やっぱり、高度経済成長期の華やかさがあったわ」

当時の盛り上がりや華々しさを、その時代背景と重ねて思い出す声もありました。

特に話題に上がったのは、交通インフラの整備です。

「昔から京都と神戸をつないでいる西国街道(さいごくかいどう)が、その時に(国道)171号線になって。道も広がってすごく良くなった」

万博会場へのアクセスを良くする目的で、国道171号線などの道路の拡幅工事が行われました。

この国道171号線は通称「いないち」と呼ばれ、現在でもよく利用される重要な道路となっています。

なんと万博時には、タイからきたゾウ16頭がこの道路を行進したそうです。

皆さん「すごかったよ!」「そんなに大きいゾウじゃなかったよね」と口々に感想を述べられていました。

「電車も江坂までしかなかったけど、万博のために延びたよね」

万博を機に建設された北大阪急行線。大阪メトロ御堂筋線に接続するこの路線は、大阪北部の千里ニュータウンと大阪市内を結ぶ交通手段として、万博終了後も人々の生活に欠かせないものになりました。

万博をきっかけとして、その後の大阪、ひいては日本の経済や生活に大きく影響を与えるものがいくつも作られたのですね。

当時を振り返ってみて、感じられた「つながり」

さくら通りカフェがあるみのお団地群が建設されたのは1963年頃。

できた当初に入居された男性の話では。

「世の中はまだ『ぼっとんトイレ(汲み取り式トイレ)』やった。それが出来立ての団地では水洗トイレで、ジャー!っと。それが良かったね。最新やった」

当時は最新設備であった水洗トイレも、半世紀以上経った今となっては標準的な設備となりました。

取材中には、55年の間に国名が変わった国があることも話題になりました。

時の流れとともに、様々なことが変化していきます。

ですが、変わらないものもありました。

ある参加者は言いました。

「5年ほど前に箕面市に引っ越して来てすぐに、この人がさくら通りカフェに誘ってくれて、それからずっと通ってる。家の近所の人とは付き合いがないけど、ここに来てみんなと友達になった。ここがあって良かった」

実は、今回の取材中、当時の万博の思い出を伺っても、何を見たかはあまり覚えていないという声も多くありました。

しかし、体験談から読み取れるように、「誰かと話したこと」や「誰かと経験したこと」は思い出として心に深く残っているようです。

万博でお披露目される数々の最新技術や、交通インフラを始めとする万博を機に発展する設備なども、私たちの暮らしをより豊かにし、未来へとつながっていく重要なものです。

ですが、時を経ても心に残る「人とのつながり」というものが、暮らしを豊かにするために大切なものであると気付けた一日でした。

次回の記事は、2週連続で現在の2025年大阪・関西万博について掲載する予定です。

50年後に思い出として語れるような体験をするヒントになるかもしれませんよ。お楽しみに。

▼次回記事(2025/07/18掲載)EXPO2025大阪・関西万博を体験!~準備編~

▼次々回記事(2025/07/25掲載)EXPO2025大阪・関西万博レポート ~実際に行ってきました~

さくら通りカフェに向かうため乗った大阪メトロ御堂筋線は、万博デザインの車両でした。EXPO2025への気分が高まりますね♪